Oleh: Alfin Dirga S.M

(Generasi Z, Pengamat Politik Lokal)

Nama demokrasi selalu terdengar indah. Ia diasosiasikan dengan keadilan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama. Namun, sebagai Generasi Z yang mencoba mengamati proses rekrutmen pengurus partai politik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), saya justru menemukan ironi yang menjijikkan: praktik politik keluarga yang berlangsung di dalam tubuh PDI Perjuangan—partai yang secara simbolik menjadikan demokrasi sebagai identitasnya.

Rekrutmen pengurus partai sejatinya adalah jantung demokrasi internal. Dari sanalah lahir kader, pemimpin, dan arah politik masa depan. Namun dalam pengamatan saya, proses tersebut di DIY kerap lebih ditentukan oleh relasi darah, kedekatan keluarga, dan lingkaran elit, ketimbang kapasitas, integritas, atau rekam jejak perjuangan kader. Pola ini menimbulkan satu pertanyaan mendasar: apakah partai masih menjadi ruang publik demokratis, atau telah berubah menjadi perusahaan keluarga berbendera ideologi?

Sebagai anak muda yang tumbuh di era keterbukaan informasi, praktik semacam ini sulit ditoleransi. Kami—Generasi Z—terbiasa memeriksa data, membaca pola, dan membandingkan wacana dengan realitas. Ketika satu nama keluarga muncul berulang di berbagai tingkatan kepengurusan, dari daerah hingga cabang, publik muda tidak bodoh untuk menganggapnya sebagai kebetulan. Ada bau nepotisme yang menyengat, dan itu bertentangan dengan akal sehat demokrasi.

Nepotisme bukan sekadar persoalan etika, melainkan masalah struktural. Ia menutup akses kaderisasi yang sehat, mematikan meritokrasi, dan melanggengkan oligarki internal. Lebih parah lagi, nepotisme mengubah partai politik dari alat perjuangan rakyat menjadi instrumen pengamanan jabatan dan kekayaan bagi segelintir keluarga elit. Dalam konteks ini, partai tidak lagi bekerja untuk kepentingan publik, melainkan untuk keberlanjutan dinasti internal.

Di sinilah rasa jijik itu muncul. Jijik bukan karena emosi berlebihan, melainkan karena adanya pengkhianatan nilai. Bagaimana mungkin partai yang menyandang nama demokrasi justru mempraktikkan feodalisme politik? Bagaimana mungkin kader muda diminta loyal pada ideologi, sementara elite justru loyal pada silsilah keluarga?

Bagi Generasi Z, politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan soal konsistensi nilai. Kami muak pada retorika kerakyatan yang berbanding terbalik dengan praktik elitis. Kami jenuh dengan pidato tentang wong cilik yang berujung pada pembagian kursi untuk anak, pasangan, dan kerabat. Politik semacam ini tidak hanya usang, tetapi juga berbahaya bagi masa depan demokrasi lokal.

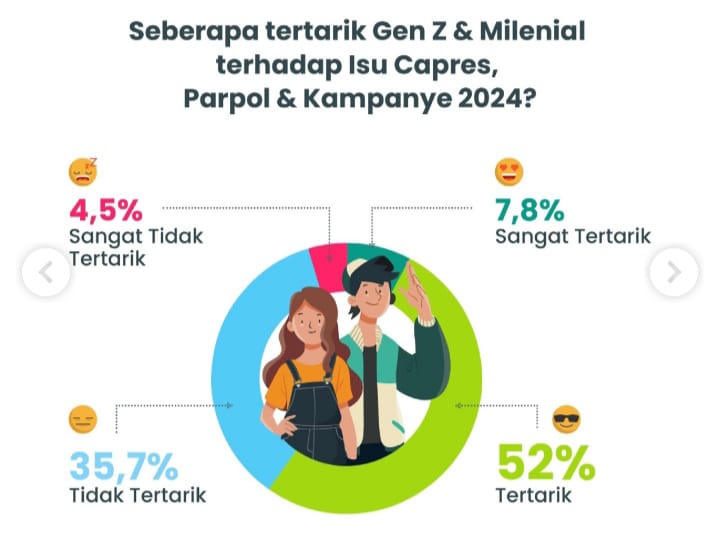

Dampaknya nyata. Banyak anak muda menjauh dari partai politik bukan karena apatis, melainkan karena kecewa. Ketika ruang partai tertutup oleh tembok keluarga, Gen Z memilih keluar, atau bahkan melawan. Sejarah global menunjukkan bahwa generasi muda memiliki kecenderungan menggugat sistem yang dianggap korup dan tidak adil. DIY tentu bukan ruang hampa dari potensi tersebut.

Jika partai-partai besar, termasuk PDI Perjuangan di DIY, terus mempertahankan pola rekrutmen berbasis kekerabatan, mereka sedang menyiapkan krisis kepercayaan jangka panjang. Pemilu mendatang bukan sekadar soal menang atau kalah, tetapi soal legitimasi moral. Tanpa kepercayaan generasi muda, kemenangan elektoral hanya akan menjadi angka kosong.

Opini ini bukan serangan personal, melainkan kritik struktural. Demokrasi tidak akan mati karena kritik, tetapi justru akan mati jika kritik dibungkam. Sudah saatnya partai melakukan koreksi internal secara jujur dan terbuka: membuka rekrutmen, menghentikan politik keluarga, dan mengembalikan partai sebagai rumah kader, bukan rumah tangga elit.

Jika tidak, rasa jijik Generasi Z hari ini akan berubah menjadi penolakan politik esok hari. Dan saat itu terjadi, jangan salahkan anak muda. Salahkan elit yang merusak makna demokrasi dengan tangan mereka sendiri.